「そろそろ容量の多いSSDに交換しなくては…」そんな軽い気持ちで始めたSSD交換作業が、まさかこれほど危険な状態になっていたとは思いもしませんでした。

複数あるPCの1台のintel SSD(240GB)の残り容量が30GB以下になり、新しいクルーシャルのSSDへの交換を決意したのが全ての始まり。

そして「古いSSDをバックアップ用に使えるかな?」という何気ない確認で「寿命1%」という衝撃的な事実を目にしたのです。

今回の体験が、同じような状況にある方の参考になれば幸いです。

- SSD交換体験から学ぶ教訓:残り寿命・メディア消耗指数1%が示すデータ危機とチェック方法の重要性

- まとめ:SSD交換と残り寿命チェック!メディア消耗指数が1%だった話

SSD交換体験から学ぶ教訓:残り寿命・メディア消耗指数1%が示すデータ危機とチェック方法の重要性

事の発端は、日々のPC使用で感じていた容量不足でした。intel SSD(240GB)の残り容量が30GB以下になっていたのです。

写真や動画ファイルが増え続け、アプリケーションのインストールにも制約を感じるようになっていました。

現在でも240GB程度のSSDを使用しているユーザーはまだ多いようで、容量不足として多くの方が同じような悩みを抱えているのではないでしょうか。

「もう少し我慢すれば…」という気持ちもありましたが、作業効率を考えると交換は避けて通れません。そこで選択したのが、信頼性の高いクルーシャル(Crucial)のSSD。

クルーシャルSSD選択の理由

新しいSSDとしてクルーシャル製品を選んだのには、確固たる理由がありました。Crucialはアメリカの大手半導体メーカーMicron Technology傘下のブランドで、「CrucialのSSDは安定している」「メモリ増設の鉄板!」といった評価が定着しています。

私自身、過去にもCrucial製品を使用した経験があり、トラブルに遭遇したことは一度もありませんでした。楽天やアマゾンのレビューでも「メーカーに対する不安はありませんでした」という声が多数見受けられます。

今回選択したのは、以下の条件を満たすモデルでした。

- 容量:500GB以上(元の240GBから大幅増量)

- インターフェース:SATA 3.0(既存システムとの互換性)

- 価格:1万円前後(コストパフォーマンス重視)

- 保証:3年以上の長期保証

【おすすめ】Crucial MX500シリーズ

- 容量:500GB / 1TB / 2TB

- 読み込み速度:最大560MB/s

- 書き込み速度:最大510MB/s

- 耐久性:180TBW(500GBモデル)

- 保証期間:5年間

クローン作戦の第一回戦:まさかの失敗

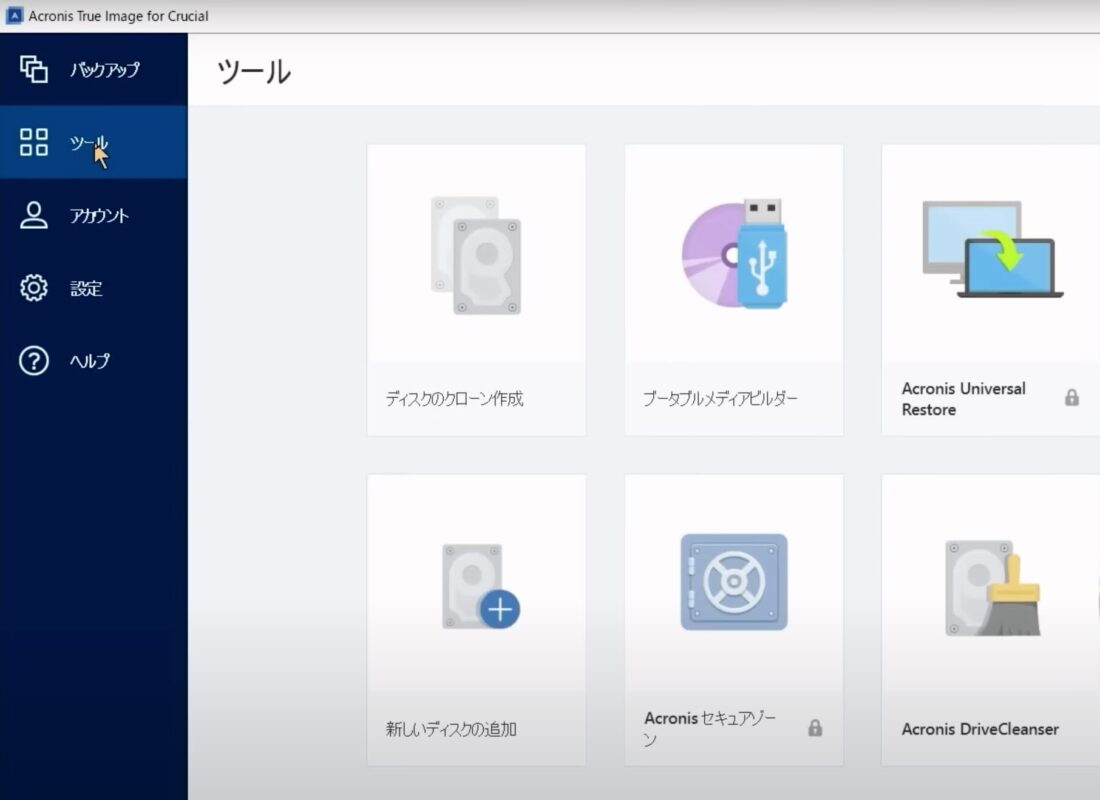

新しいCrucial SSDが到着し、いよいよクローン作業です。使用したのは定番のクローンソフトウェア「Acronis True Image」。

「きっと2-3時間で完了するだろう」と楽観的に考えていました。

でも、現実はそう甘くありません。クローン開始から1時間程度経過したところで、エラーメッセージが表示されて作業が停止しました。

クローン失敗の主な原因は以下の通り。

- 元ディスクの不良セクタ

- ケーブル接続の問題

- クローン先の容量不足

- システムファイルの破損

この時点では「一回目だし、たまたまかな」程度にしか考えていませんでした。元のintel SSDがまだ正常に動作していたため、深刻に捉えていなかったんです。

第二回戦(再試行)で見えた真実

「もう一度やり直してみよう」と気持ちを切り替え、クローン作業を再開(再試行)。

EaseUSの技術資料では、クローン失敗時の対処法として以下が推奨されています。

- 元ディスクの状態確認

- ケーブルや接続の再確認

- クローンソフトの再起動

- セクター単位でのクローン(時間はかかるが確実)

クローン作業を再試行すると、画面に「セクタ無視」「読み取りエラー」といったメッセージが次々と表示され始めました。

最初は1つ、2つ程度だった無視が、やがて数十個、数百個と増加していきます。あまりにも無視が多発するため、結局「すべて無視」の設定に変更せざるを得ませんでした。

この時点で「これは尋常ではない」と感じましたが、まさかSSDの寿命が1%まで低下していたとは想像もしていませんでした。後になって思えば、この大量のセクタ無視こそが、SSDの末期症状だったようです。

やっとクローンが完了!2時間の長い待ち時間

二回目のクローン作業は、なんと約2時間もかかりました。240GBのデータ量としては異常に長い時間です。通常であれば30分から1時間程度で完了するはずの作業でした。

MiniTool Partition Wizardの解説によると、クローンに異常な時間がかかる原因として以下が挙げられています:

- 元ディスクの劣化による読み取り速度の低下

- 不良セクタの大量発生

- システムの老朽化

- ハードウェアの問題

当時は「古いSSDだから仕方ない」程度に考えていましたが、これが重要な警告サインだったのです。

物理交換作業と一時の安堵

2時間の長いクローン作業が完了し、次は物理的なSSD交換作業です。パソコンの電源を切り、慎重にケースを開けてintel SSDを取り外し、新しいCrucial SSDに交換します。

接続を確認し、電源を入れると…無事にWindowsが起動。新しいSSDでの動作も快適で、容量不足の問題も解決です。「やっと終わった」という安堵感。

新しいCrucial SSDの健康状態確認

交換作業が完了した後、念のため新しいCrucial SSD(CT500BX500SSD1:500GB)の健康状態もCrystalDiskInfoをダウンロードして確認してみました。結果は予想通り、完璧な状態。

以下はチェックしたときの数値。

- リードエラーレート(01): 現在値100、完全正常

- 代替処理済みのNANDブロック数(05): 0個、不良ブロックなし

- 使用時間(09): わずか3時間、ほぼ新品状態

- 書き込み/消去サイクル(AD): 現在値100、消耗なし

| 項目 | 新品Crucial SSD | 旧intel SSD | 比較結果 |

|---|---|---|---|

| 健康状態 | 正常 100% | 注意 1% | 99%の差 |

| 温度 | 36℃ | 32℃ | 正常範囲内 |

| 使用時間 | 3時間 | 8569時間 | 新品状態 |

| 電源投入回数 | 6回 | 2299回 | ほぼ未使用 |

この対比表を見ると、intel SSDがいかに危険な状態だったかが一目瞭然です。新品のCrucial SSDは全ての項目で100点満点を記録しており、予備領域も満タン状態でした(新品だから当たり前ですよね)。

この時点では、すべてが順調に完了したと思っていました。しかし、ここからが衝撃な事実を知ることになります。

運命の確認作業:「バックアップ用に使えるかな?」

新しいCrucial SSDでの作業が快適になり、数日が経過。ふと、取り外したintel SSDを見て思ったんです。

「このintel SSD、まだ使えるかな?バックアップ用のストレージとして活用できるかもしれない。念のため健康状態をチェックしておこう」

この何気ない思いつきが、恐ろしい事実を知ることになります。USB接続のSSDケースを使って古いSSDを外付けとして接続し、CrystalDiskInfoを起動しました。

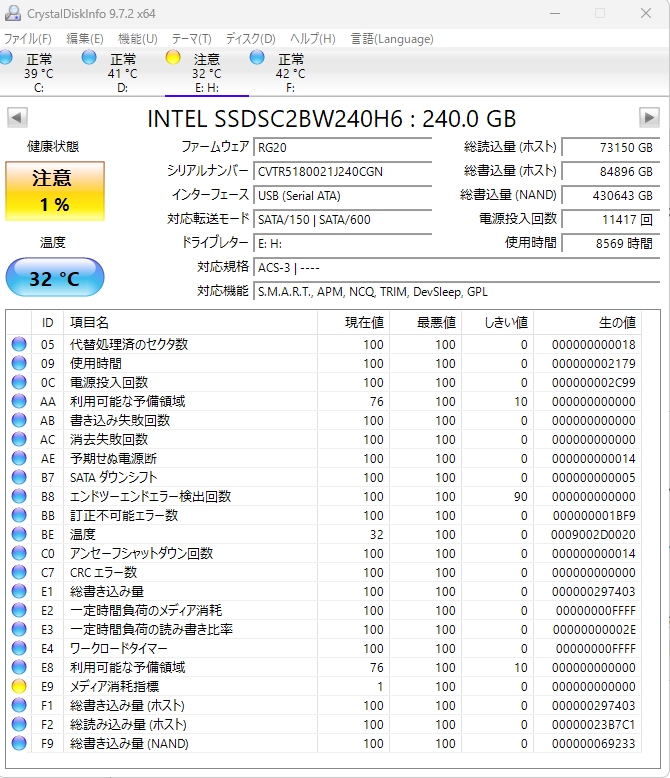

CrystalDiskInfoが映し出した衝撃の「1%」

画面に表示された瞬間、時が止まりました。「えっ、ちょっとまって。この注意1%って何?」

健康状態:注意 1%

目を疑いました。何度も画面を確認しましたが、間違いありません。このintel SSDは、残存寿命がたった1%しか残っていなかったのです。

さらに詳細を確認すると、恐ろしい数値が並んでいました。

| 項目 | 現在値 | しきい値 | 生の値 | 状態 |

|---|---|---|---|---|

| 健康状態 | 1% | – | – | 危険 |

| AA 利用可能な予備領域 | 76 | 10 | 00000000000A | 枯渇寸前 |

| E9 メディア消耗指標 | 1 | 100 | 0 | 寿命到達 |

「まさか…こんな状態でクローンをしていたのか」 本当にやばい状態だったようです。

新旧SSDの決定的な違い:数字が語る真実

新しいCrucial SSDと古いintel SSDの健康状態の劇的な違いは、CrystalDiskInfoで診断した結果を比較すると、その差は歴然です。

健康状態の比較表

| 診断項目 | Crucial SSD(新品) | intel SSD(旧品) | 状態差 |

|---|---|---|---|

| 健康状態 | 正常 100% | 注意 1% | 99%の劣化 |

| 温度 | 36℃ | 32℃ | 正常範囲内 |

| 使用時間 | 3時間 | 8569時間 | 約2,856倍 |

| 電源投入回数 | 6回 | 2299回 | 約383倍 |

| 回転数 | —-(SSD) | —-(SSD) | – |

重要な内部指標の対比

新品Crucial SSD(CT500BX500SSD1)の優秀な数値

- 01 リードエラーレート: 100/100 → 読み取りエラーゼロ

- 05 代替処理済みのNANDブロック数: 100/100 → 不良ブロック発生なし

- AD 平均ブロック消去回数: 100/100 → ほぼ未使用状態

- AE 予期せぬ電源遮断回数: 100/100 → 正常なシャットダウンのみ

旧intel SSDの危険な数値

- 健康状態: 1% → 寿命末期

- AA 利用可能な予備領域: 残り10個 → 枯渇寸前

- E9 メディア消耗指標: 1 → 99%消耗済み

この対比を見ると、なぜクローン作業に2時間もかかったのか、なぜ一回目が失敗したのかがわかります。intel SSDは文字通り「最後の力を振り絞って」データ転送を行っていたのです。

まさしく「危篤状態」でよくがんばってくれた。ありがとう!

クローン作業中に発生した問題

- 一回目の失敗:予備領域の枯渇により、エラー訂正が追いつかず

- 異常な所要時間:不良セクタの回避処理で読み取り速度が低下

- 大量のセクタ無視:数百個のセクタが読み取り不能状態

- 「すべて無視」の必要性:通常処理では完了不可能

- システムの不安定性:コントローラが安全モードで動作

この大量のセクタ無視は、後の健康診断で判明した「予備領域残り10個」という深刻な状況だったようです。SSDは不良セクタを予備領域で補完しますが、その予備領域が枯渇寸前だったため、読み取りエラーが多発していたのです。

SSDで大量の読み取りエラーが発生する場合、物理的な故障の前兆である可能性が高いとされています。まさに今回のケースそのものでした。

もし新しいSSDへの交換をもう少し遅かったら、突然データにアクセスできなる、もしくはWindows自体が立ち上がらなくなった可能性が高かったです。これは偶然ではなく、まさに「間一髪」の交換でした。やばかった〜。

クルーシャルSSDの選択が正解だった理由

今回の体験を通じて、Crucial SSDを選択したことの正しさを改めて実感。

実際の診断数値を見ても、新品のCrucial SSD(CT500BX500SSD1)は全ての項目で満点を記録しており、品質の高さを数値で証明しています。新品だから当たり前なんですが。

レビューサイトを見ても、Crucialは以下の特徴で高く評価されていますね。

信頼性の高さ

- Micron製3D NANDフラッシュを採用

- 厳格な品質管理により高い耐久性を実現

- 業界標準を上回るTBW値

コストパフォーマンス

- 他社同等品と比較して価格競争力が高い

- 長期保証による安心感

- メーカーサポートの充実

互換性

- 幅広いシステムでの動作確認済み

- クローンソフトウェアとの相性も良好

特にMX500シリーズが「信頼性の高いクルーシャル(Crucial)のSSD」として推奨されています。

推奨モデル:Crucial MX500シリーズ

各容量モデル:

- 500GB:日常用途に最適、価格と容量のバランス良好

- 1TB:最も人気の容量、動画編集にも対応

- 2TB:大容量データ保存、長期使用に安心

主な特徴:

- 5年保証で長期使用も安心

- Micron 3D NANDテクノロジー採用

- 省電力設計でノートPCにも最適

- 付属ソフトウェアでクローン作業も簡単

今回の体験から学んだ教訓

今回の一連の体験から、重要な教訓を得ました。

1. 定期的なSSD健康診断の重要性

容量不足に気づいた時点で、同時に健康状態も先にチェックしておくべきでした。「一定数、クルーシャルのSSDが壊れたなどの報告」もあるとされていますが、これは他メーカーでも同様であり、定期的な健康チェックの重要性を示しています。

2. クローン作業の異常は重要なサイン

クローンに通常より長い時間がかかる場合、元ディスクの劣化を疑うべきです。クローン失敗は元ディスクの問題を示すケースが多いと指摘されています。

3. 「まだ使える」という判断の危険性

見た目や動作が正常でも、内部では深刻な劣化が進行している可能性も。今回のように1%まで寿命が低下していても、表面上は正常動作することがあるから厄介です。

4. バックアップの重要性

もし健康チェックを行わずにintel SSDを継続使用していたら、貴重なデータを失っていた可能性が高いです。

実践的な予防策とチェック方法

この体験を踏まえ、同じような状況のかたのために具体的な対策をご提案します。

月次健康チェックの実施

CrystalDiskInfoを使用した定期チェックを月に一度実施。

- 健康状態が80%を下回ったら交換検討

- 温度が常時40℃を超える場合は要注意

- 予備領域の残量を確認(50%以下で警戒)

容量管理の最適化

- 総容量の70%以下で使用(30%の余裕を確保)

- 一時ファイルの定期的な削除

- 不要なソフトウェアのアンインストール

クローン作業時の注意点

- 作業前に必ず健康状態をチェック

- 大量のセクタ無視が発生する場合は元ディスクの末期症状

- 「すべて無視」が必要になった時点で緊急交換を検討

- 失敗した場合は再試行前に診断を実施

- 無視したセクタのデータは復旧困難

おすすめSSD交換タイミング

今回の体験から、SSD交換の最適なタイミングをご提案します。

即座の交換が必要(緊急)

- 健康状態20%以下

- 予備領域30%以下

- 異常な動作音や発熱

交換を検討(計画的)

- 健康状態50%以下

- 使用期間3年以上

- 容量使用率80%以上継続

予防的交換(推奨)

- 健康状態70%以下

- 使用期間5年経過

- 重要業務での使用

まとめ:SSD交換と残り寿命チェック!メディア消耗指数が1%だった話

振り返ってみると、今回の体験は本当に、本当に幸運でした。もし「バックアップ用に使えるかな?」という何気ない思いつきがなければ、intel SSDの危険な状態に気づくことはありませんでした。

数時間後、数日後、数週間後には、完全にアクセス不能になっていた可能性が高かったです。

容量不足という身近な問題から始まった今回のSSD交換体験は、思わぬ形でデータ損失の危機を回避することにつながりました。皆さんも、以下のサインを見逃さないでくださいね。

- 動作速度の著しい低下

- 頻繁なフリーズや再起動

- ファイルアクセス時の異常な待ち時間

- クローン作業の異常な失敗や遅延

そして、信頼性の高いSSDへの早めの交換を強くお勧めします。私が選択したCrucial SSDのように、実績と評価のあるメーカーの製品であれば、長期間安心して使用することができます。

最後に重要なポイント

この体験が皆さんの大切なデータを守る一助となれば幸いです。定期的な健康チェック、適切なタイミングでのSSD交換、そして信頼性の高い製品選択。この3点を心がけることで、データ損失のリスクを大幅に軽減できます。

「まだ大丈夫」ではなく「今のうちに」という予防的な意識が、デジタル時代の資産を守る鍵となります。

コメント