Manus(マナス)AIは、その革新的な能力で注目を集める一方で、「危険性はないのか?」「何か感染したりしないのか?」といった読者の皆さんの不安はよくわかります。

結論から言うと、Manus AIにはデータプライバシーや地政学的な側面で無視できないリスクが存在します。でも、従来のコンピュータウイルスみたいな直接的な「感染リスク」については、今のセキュリティ技術でかなり抑えられていると考えて良さそうです。

なぜこのような懸念が広がるのでしょうか?それは、Manus AIが中国で開発されたこと、そしてその自律性の高さからくる未知の部分が多いからです。

従来のAIチャットボットとは一線を画し、まるで人間のようにタスクを自律的に実行するその能力は、私たちに「AIが本当に人間の仕事をする」未来を予感させます。

この能力は確かに魅力的なんですが、同時に「AIが勝手に動き回る」という不安も生み出してしまうわけです。

この記事では、Manus AIが持つ「影の部分」と「光の部分」について、専門家の意見や最新データを織り交ぜながらお伝えしていきます。

- 自律型AIエージェント Manus

- 複雑なタスク自動実行

- 多様な外部ツール連携

- 中国発で情報漏洩懸念

- 高評価と活用事例

Manus AIの「危険性」はどこまで?「安全性」を確保するための注意点と法的リスク

Manus AIって、結局何者?

Manus AIは、人間が指示するだけで、自律的にタスクを計画し、実行し、最終的な成果物まで生み出す「完全自律型AIエージェント」です。

従来のチャットボットが質問に答えるだけだったのに対し、Manusは一段上の次元にいるAIと言えますね。

開発チームと技術的背景

この画期的なAIを開発したのは、中国のスタートアップ企業である「Monica」社(親会社は「Butterfly Effect」)です。

創業者である肖弘(Xiao Hong)氏と、共同創業者でチーフサイエンティストの季逸超(Ji Yichao)氏を中心とする技術チームが、2025年3月にベータ版を発表しました。

その能力は驚くべきもので、公開からわずか20時間でデモンストレーション動画が100万回以上再生され、利用希望者が殺到したというから、市場の期待値がどれほど高かったか、想像できますね。

Manus AIは何ができる?

Manus AIの「頭脳」にあたる部分には、Anthropic社の「Claude 3.5 Sonnet」やAlibaba社の「Qwen」といった高性能な大規模言語モデル(LLM)が活用されています。

これらのモデルを巧みに連携させる「マルチエージェントシステム」という仕組みによって、複雑なタスクを分担し、驚くほどの速さと精度で処理しています。

具体的な活用例は多岐にわたります。

- 市場調査・データ分析:例えば、筆者が「日本国内のAIチャットボット市場について調査し、新規参入企業への提案書の形でレポートを作成してほしい」と依頼したところ、Manus AIは主要プレイヤーの分析、市場規模の推移、成長予測まで網羅した高品質なレポートを迅速に作成してくれました。通常、市場調査会社に依頼すると数十万円かかるような内容が、数分で手に入ります。

- ソフトウェア開発・コーディング:プログラムコードの記述、バグの自動修正、ウェブサイト全体の構築までこなします。筆者もSEO最適化記事の作成を依頼しましたが、適切な見出し構造やメタディスクリプションまで提案され、驚きました。

- コンテンツ作成:レポート、プレゼン資料、ブログ記事、SNS投稿など、様々な形式のコンテンツを生成します。

- 計画・管理:海外旅行の計画立案、プロジェクトの進捗管理、採用面接のスケジュール調整など、まるで優秀な秘書のように動いてくれます。

そして何より特徴的なのは、ManusがExcelやブラウザ、コードエディタといった外部ツールを直接操作できる点です。

人間がパソコンで行う作業を、AIが肩代わりしてくれるイメージですね。しかも、タスクはクラウド上で処理されるため、ユーザーがパソコンの電源を切っていても作業は進み、完了すると通知が届きます。

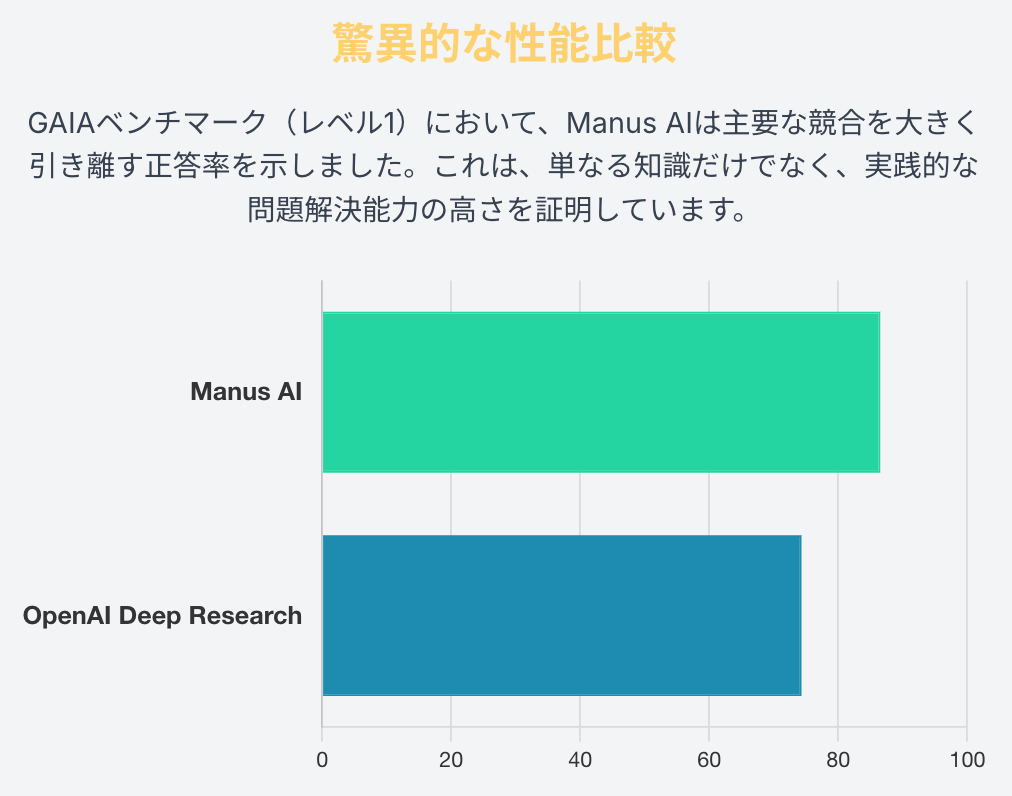

性能面では、AIエージェントの総合的な能力を測る国際的なベンチマークである「GAIAベンチマーク」で、OpenAIのDeep Researchを含む他のモデルを上回る最高性能(SOTA)を記録したと報じられています。

レベル1の課題では86.5%の正答率を叩き出し、OpenAI Deep Researchの74.3%を凌駕する数値です。

日本語は使える?商用利用はできる?

心配いりません。Manusは日本語を含む10以上の言語に対応しており、日本の企業や個人でも問題なく利用できます。また、企業のデータ分析や市場調査など、商用利用も可能です。

Manus AIの「危険性」と「安全性」を徹底解剖

さて、ここからが本題です。これだけ高性能で便利なManus AIに、本当に危険性はないのでしょうか?

「ウイルス感染」の心配や「プライバシー」の問題について、徹底的に調べてみました。

結論から言うと、Manus AIは直接的なウイルス感染のリスクは低いと考えられますが、データプライバシーや地政学的な側面での懸念は非常に大きいと言わざるを得ません。

なぜ「危険」と言われるのか?主な懸念点

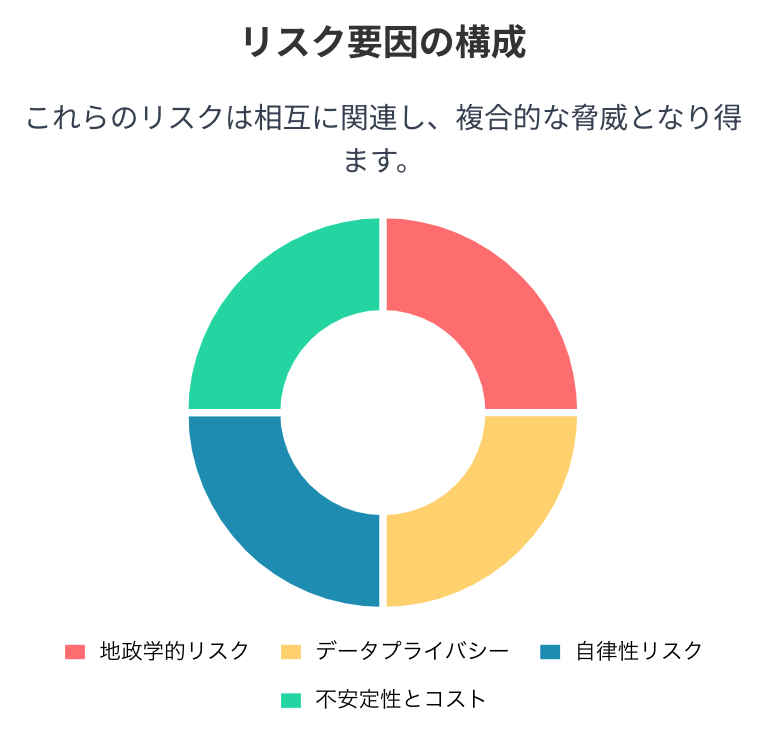

Manus AIが抱えるリスクは、主に以下の4つです。

1. 中国企業であることの地政学的リスク

Manus AIの開発元であるMonica社は、法的にはシンガポールに登録されていますが、実際の開発チームは中国の北京や武漢に拠点を置いています。

この複雑な企業構造が、多くの懸念を生んでいます。

なぜなら、中国には「国家情報法」という法律があり、政府から要求があれば、いかなる組織や個人も国家の情報活動に協力する義務を負うとされているからです。

つまり、皆さんがManusに入力した機密情報や個人データが、中国政府に提供される可能性があると専門家は指摘しているのです。

実際に、2025年3月にはアメリカのテネシー州政府が、Manus AIを含む中国製AIアプリの州ネットワークでの使用を禁止しました。

これは「中国共産党との直接的なつながりの可能性」「データ保護への懸念」「サイバーセキュリティ上の脅威」などが理由とされています。

この動きは、中国製AIに対する国際的な不信感を如実に示しています。

2. データプライバシーと透明性の欠如

Manusのプライバシーポリシーには、ユーザーデータの収集・利用方法が明確でなく、第三者とのデータ共有条件も曖昧な部分が多いです。

特に、データの保存場所が明示されていないことは大きな問題です。

セキュリティ研究者の中には、Manusのデータが中国の深センにあるサーバーに送信されていると報告している人もいます。

Manusは「匿名化された形式でサービス改善に利用する」と記載していますが、アカウント削除後も「匿名化データ」として永続的に保持される可能性が指摘されており、ユーザーとしては「どこまで情報が使われるんだろう?」と心配ですよね。

3. 高い自律性に伴うセキュリティリスク

Manusは自律的にウェブブラウザを操作し、外部サイトにアクセスしたり、コードを実行したりする能力を持っています。

この能力は非常に便利ですが、その裏には「意図しない不正サイトへの自動アクセス」や「マルウェアダウンロードのリスク」も潜んでいるのです。

AIが高度になればなるほど、攻撃対象の範囲も広がるという専門家の指摘は、確かに頷けます。

過去には、ユーザープロンプトによって内部のシステムプロンプトが漏洩し、Manusの内部構造が露呈したインシデントの報告も。

これは、AIが意図しない挙動をする「ハルシネーション」のリスクとも無関係ではありません。

4. 技術的な不安定性とコスト負担

Manusはまだベータ版の側面も強く、サーバーダウンや処理速度の遅延、複雑なタスクでのクラッシュといった技術的な不安定さが初期ユーザーから報告されています。

Manusはクレジットベースの課金システムを採用しており、無料枠もあるものの、複雑な作業では予想以上に多くのクレジットを消費することがあります。

ある試算では、タスク1件あたり平均2ドル程度のコストがかかるとしており、利用が本格化すると費用がどんどんかさむ可能性もありますね。

「Manus感染」ってどういうこと?

ネットで「Manusはウイルス」という噂を聞くこともあるでしょう。が、これは技術的な意味でのコンピューターウイルスではありません。

実際には、Manusが「ウイルス的に」急速に広まった現象を指したり、中国政府による情報収集活動への懸念を比喩的に表現したりする際に使われる言葉です。

直接的なウイルス感染のリスクは、現代のセキュリティ技術によって極力排除されていると考えて問題ありません。

安全性を高めるための対策

Manus AIを利用する上で、筆者が最も強調したいのは、「機密情報は絶対に入力しない」という点です。

これはAIツール全般に言えることですが、特に中国製AIでは、地政学的なリスクを考慮し、慎重すぎるくらいでちょうどいいと思います。

具体的には、以下の対策が推奨されます。

- 機密情報の入力回避:個人情報、社内機密、財務データ、知的財産など、漏洩しては困る情報は決してManusに入力しないでください。

- 使い捨てアカウントの利用:プライマリーではないメールアドレスでアカウントを作成するなど、リスクを最小限に抑えましょう。

- サンドボックス環境での運用:仮想環境(サンドボックス)内でのみManusを動作させることで、不正アクセスやマルウェア感染のリスクを軽減できます。

- 出力の人間による検証:AIが生成した情報、特にレポートや分析結果は、必ず人間の目で最終確認し、内容の正確性を検証してください。AIの「ハルシネーション」はゼロにはならないので、ここは譲れないポイントです。

- 最小権限の原則:Manusに与える権限は、タスク遂行に必要な最小限に留めましょう。

- 法令遵守の確認:企業で導入する場合は、日本の個人情報保護法やEUのGDPRなど、関連法規への準拠状況を明確にする必要があります。

- オンプレミス運用も検討:データ管理の透明性を高めたい企業は、中国を含む国外サーバーへのデータ保存を避けるため、プライベートクラウドやオンプレミスでの運用を検討するのも良いでしょう。

Manus AIは多くのリスクを指摘されつつも、その革新的な能力は否定できません。まさに「使い方次第で薬にも毒にもなる」典型的な技術と言えるでしょう。

筆者は、このAIとの賢い付き合い方を、ポジティブな未来を見据えながら考えてみました。もちろん、安全性を高めるための対策を行っての話ですが…。

AIエージェントの未来:新デジタル時代の到来

今後数年のうちに、AIエージェント分野は爆発的に進化すると予測されています。

現在のManusが、ウェブブラウザやExcelといったツールと連携できるだけでも「やばい」と思えるのに、将来はSalesforceやSAPのような多様な業務アプリ、さらにはERPシステムと統合され、「デジタルワークフォース」として企業内のあらゆる作業を代行するようになるでしょうね。

まるで、人間のチームにAIの同僚が加わるイメージです。

テキストだけでなく、画像、音声、動画といった多様なデータを扱う「マルチモーダル」対応が強化され、設計図の解析や医療画像の診断補助など、より専門的な分野への対応も進むと考えられています。

究極的には、複数のAIエージェントがチームを組んで協力し合う「群知能的システム」が開発され、大規模なプロジェクト管理や高度な意思決定まで自律的にこなせるようになるかもしれません。

まとめ:Manus AI「危険性」の真相、安全性は?

本記事では、今話題のAIエージェント「Manus AI」について、その驚くべき能力から、多くの人が懸念する「危険性」と「安全性」について詳しく掘り下げてきました。

Manus AIは、中国のMonica社が開発した完全自律型AIエージェントであり、市場調査、コンテンツ作成、ソフトウェア開発、さらには旅行計画まで、多岐にわたるタスクを人間の介入を最小限に抑えながら実行できる画期的なツールです。

日本語にも対応し、商用利用も可能であるため、ビジネスシーンでの活用に大きな期待が寄せられています。

しかし、その便利さの裏には、いくつか注意すべきリスクが存在します。特に、中国企業であることによるデータプライバシーの懸念、高い自律性からくる予期せぬ挙動のリスク、そして出力される情報の「ハルシネーション」(誤情報)の可能性は、利用者が認識しておくべき重要な点です。

ウイルス感染といった直接的な危険性は低いものの、機密情報の入力は絶対に避け、AIの出力は必ず人間が確認するといった、慎重な利用が不可欠となります。

Manus AIは、私たちの働き方を根本から変革し、生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

リスクを理解し、適切に管理しながら活用することで、この新しい時代の「デジタルパートナー」として、私たちの仕事と生活をより豊かにしてくれるでしょう。

繰り返しますが、「機密情報は絶対に入れない」これだけは覚えておきましょう。

- 指示一つで完遂

- 誤情報(ハルシネ)リスク

- 複数AIが連携

- 外部ツール直接操作

- 思考過程をリアル表示

- オフライン作業可能

- GAIAベンチ高評価

- 中国企業が開発

- データプライバシー懸念

- 機密情報入力は不可

コメント